ごあいさつ

資環研新所長 為,田 一雄

資源循環・環境制御システム研究所(略称:資環研)は、1997年に文部省学術フロンティア事業に採択され、1998年4月に、

地域の環境研究の拠点づくりを目的に設置されました。

初代の花嶋正孝所長は、廃棄物を取り扱うにあたって、廃棄物を取り巻く環境を安全に制御しつつもその中から新しい資源

が生じてくることを実証することを目的にプロジェクトを推進しました。

2002年4月からの第2期の中野勝之所長は、「環境教育」の推進および「国際化」への取り組みを進めました。

2008年6月からの第3期の樋口壯太郎所長(約12年間)、その後、2020年4月からの第4期の柳橋泰生所長(5年間)の

計17年間は、「最終処分場安定化に関する研究」、「未利用資源のリサイクルに関する研究」、「廃棄物管理のトータルシス

テムに関する研究」を進め、産学官連携による環境ビジネスの創出、アジアとの国際産学連携による国際貢献、地域との

連携による地域貢献に努めてきました。これらは多くの成果を産み、特に、最終処分技術の分野では現在のわが国の代表的

な技術の多くがここから発信され、全国の自治体や事業者に活用されています。また、実証に用いたこれらの施設を一般市民

に開放することにより、廃棄物処理や資源化に対する不安や不信感を取り除く、啓発普及効果もあげることができました。

今後は先人が築き上げてきた、最終処分場の研究と大型槽実験の歴史が詰まった伝統を守り、産学官が連携した実社会に

役立つ研究を進めていきたいと考えております。また、引き続き開かれた研究所を目指し、環境学習のための最新情報を発信し

地域にも貢献していきます。

2025年4月

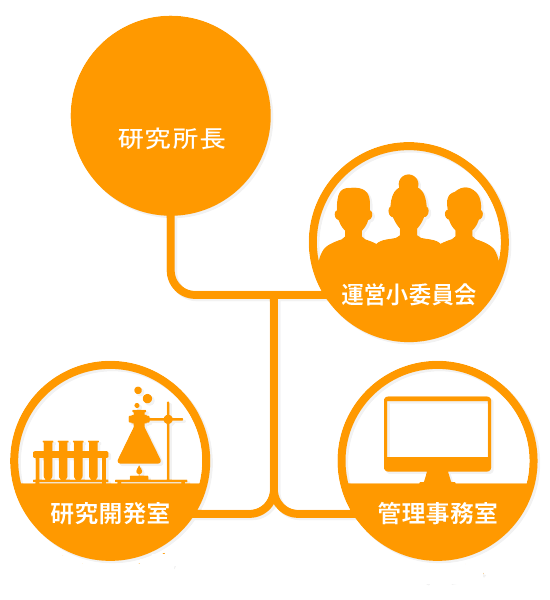

組 織

- 研究所長

- 為,田 一雄 博士(工学)

福岡大学 工学部准教授 (資源循環・環境グループ) - (2025.4.1~)

| ※追記:樋口 壯太郎先生と、資環研の関わりについて 樋口 壯太郎先生は、令和元年度までは第3期所長として、 令和2年4月からは、福岡大学名誉教授として、資環研での研究活動を継続中です。 |

研究と活動

(令和6年度)の展望

- (1)

- 研究活動

- メインの研究テーマは引き続き「環境修復と未利用資源の資源化」とし、併せて研究成果の事業化、ベンチャー企業の支援、国際産学官連携活動を行う。具体の研究内容は2つの分野により構成される。

- 「資源循環分野」

- ①

- 廃棄物処理プロセスより排出される副生塩のリサイクルに関する研究(自主研究)

バイポーラ膜によるエコアルカリ、エコ酸の研究として、データ蓄積を行うため、一般廃棄物最終処分場脱塩副生塩、一般廃棄物焼却施設で重曹を排ガス処理薬剤として用い、2 段バグフィルターで回収された飛灰を用いてエコアルカリ、エコ酸を生成させる。また、エコアルカリについては中和剤等利用用途が多いが、エコ酸については用途に制限がある。重金属類の安定化剤の効率アップのための助剤としての活用研究を行う。

- ②

- 焼却主灰リサイクル研究(企業共同研究)

焼却主灰については現在、セメント原料リサイクルが行われている。企業との共同研究により、焼却主灰の洗浄分級等によるリサイクル研究を行う。

- ③

- グリセリン水溶液の用途拡大に関する研究(企業共同研究)

グリセリン水溶液については、脱窒材としての利用拡大を進めるとともに、新たな用途開発を進める。さらに、グリセリン水溶液への脱窒菌の馴化促進と脱窒速度向上に関する研究を行う。

- 「環境制御分野」

- ①

- 焼却プロセスで使用される薬剤が埋立処分に与える影響と対策(自主研究)

本研究は平成25年度環境省環境研究総合推進費に採択され、平成27年度で終了した。平成28年度からは長期的データを取得しており、蓄積されたデータを解析し論文作成を行う。また継続研究として水中の残存キレート分解技術の開発を行う。

- ②

- 公共関与型最終処分場早期安定化研究(令和 2年度から令和 6年度・公益法人受託研究)

鹿児島県環境事業公社が運営する公共関与型最終処分場は日本最大の被覆型最終処分場である。平成27年度から令和元年度までの5年間、処分場の早期安定化のために室内空気の動向、集排水管内空気、浸出水モニタリング、埋立地内部温度測定を行った。また浸出水の脱塩処理に伴う副生塩のリサイクル方法の用途開発を行った。令和2年度から令和6年度までの5年間は第二ステージ研究として大型実験模型槽による廃石膏ボード早期安定化実験、埋立進行に伴う最終処分場内部温度および空気流出入への影響確認実験、バイオアッセイによる副生塩安定化評価などの継続研究を行う。

- ③

- 最終処分場早期安定化研究(平成 23 年度からの継続研究・自治体受託研究)

旧法時代の最終処分場により、汚染された下流のため池を再生させるため、埋立地の安定化手法として霧状酸化剤の注入を行っている。その効果をモニタリングするため、令和6年度も継続して、ガス、浸出水、地下水調査を行う。

- ④

- 覆土代替薬剤の開発研究(企業からの受託研究)

一般廃棄物最終処分場埋立容量の約30%を占める覆土材(即日覆土、中間覆土)の代替材として、令和2年度には、オーストラリアで開発され、滑走路や法面の地盤改良剤として使用されている生分解性薬剤(バイタル ボンマット ストーンウォール、バイタル ボンマット HR)の基礎的研究を行い利用可能性については覆土代替薬剤として有効であることが確認できた。令和3年度には屋外長期曝露による薬剤の生分解速度および浸出水水質への影響確認実験、経済性評価を行い有効性が確認できた。令和4年度には、実際の最終処分場で現場実証実験により有効性を確認することができた。令和5年度には、本覆土代替薬剤の実際の導入に向けての協議を行い、現場実証実験を実施し有効性を確認することができた。令和6年度では、現場実証実験で有効性を確認した最終処分場において導入施工を予定している。

- ⑤

- 海面処分場安定化と残留キレート分解に関する研究(環境研究総合推進費継続課題)

最終処分場が抱える課題として塩類問題と焼却施設で使用される脱塩剤やキレートに起因する安定化遅延の問題がある。塩類問題の解決は海面処分場の活用が最も望ましいが、脱塩剤として使用される石灰に起因するpHやキレートに起因するCODと窒素による安定化遅延の課題がある。本研究は特定非営利活動法人環境技術支援ネットワークが研究代表となり「環境研究総合推進費新規課題」を受けたもので、福岡大学は研究分担者として「残留キレートの分解」技術開発部分を担当する。研究期間は令和4年度から令和6年度までで、研究内容としては、海面処分場が抱える安定化問題を解消するため、海面処分場を模擬した実験槽を設置し海面処分場早期安定化についての開発研究を行う。また、最終処分場からの浸出水中難分解性残留キレートの分解技術開発についても行う。

上記研究の成果については1年に1回の成果発表会の他、1~2か月に1回開催している「廃棄物・土壌リニューアル研究会」で企業、大学の研究中間報告会を実施している。これまで開催は120回を超えている。令和2年度からNPO、韓国安養大学、中国都市建設研究院等との国際連携による、研究会「SOS」(Study group on solid waste management)としてリニューアルし月1回開催している(既に40回以上開催)。その際、従来の参加型研究会と共に、Web会議により遠方の方や海外の方も参加できるようにし、研究の質向上、大学院生教育、国際研究情報交換の場として活動する。また、このノウハウを活用し令和2年度からはバイオアッセイ活用研究会(Study group on Bioassay Utilization for Waste Management:BU研)を設立した。このBU研では、廃棄物管理におけるリスクコミュニケーションツールとしてバイオアッセイを用いた手法の開発と普及を図ることを目的とした研究会で、令和4年度から本格的に活動を開始している。

- (2)

- 広報活動等

コロナウイルス感染予防対策を施しながら、広報活動を積極的に行う。

- ①

- 第16回エコスクールのWeb開催

- ②

- 資環研通信の発行およびホームページによる広報

- ③

- 2024NEW環境展、エコテクノ2024等展示会への出展

- ④

- 研究成果発表会

- (3)

- 事業化支援

研究成果の事業化支援を行う。令和6年度は引き続き、霧状酸化剤による環境修復装置の事業化支援を実施すると共に覆土代替薬剤の実用化に向け、実処分場での試験施工指導を行う。また北九州産学連携推進室には多数の企業、自治体等の相談があるためこれらの支援についても従来通り実施する。 グリセリン水溶液の脱窒剤利用については利用拡大を進める。グリセリン水溶液は、現在国内5箇所のし尿処理施設や汚泥再生処理センター等の公共施設において、50%メタノールの代替脱窒剤として導入され、実用化されている。一方、民間施設向では、食品メーカーの生物学的脱窒素処理施設への導入が1箇所、メタン生産施設の消化液脱窒素処理施設への導入が1箇所実用化された。さらに、工場や養豚農業等への導入促進を目指し、脱窒素試験を行いグリセリン脱窒剤の適応性を評価する。試験結果は、共同研究企業へフィードバックし、ビジネス展開する。なお、グリセリン水溶液(商品名;エコ脱窒剤)は、同じ脱窒剤用途の従来品より環境負荷が少ないことが認められ、エコマーク商品に認定された。

- (4)

- 国際連携

国際連携として中国都市建設研究院と焼却飛灰処理の技術情報交換および韓国安養大学と最終処分場技術交流を行っており、令和5年度から韓国安養大学と行なっている廃棄物処理処分におけるカーボンニュートラルに関する共同研究を継続し、更に、令和6年度からは研究員、大学院生の受け入れを予定している。令和2年度から上海SUS社研究所と土壌汚染処理、焼却残渣適正処分についての研究交流を行っている。また、インドネシア共和国パジャジャラン大学と大気汚染対策に関する研究交流を進める予定である。